Longtemps, la typographie a été une signature, presque un cri d’identité sur les pochettes d’albums. Le nom de l’artiste et le titre du projet s’affichaient fièrement, comme une affirmation visuelle de soi.

Dans les années 90 et 2000, les lettres incarnaient la personnalité du musicien, sa direction artistique et son univers : typographies massives pour le rap hardcore, polices gothiques pour le métal, sérigraphies lumineuses pour la pop. Le texte faisait partie intégrante de la narration. Il disait quelque chose du ton, de la posture, de l’ego.

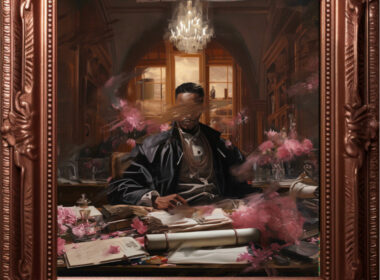

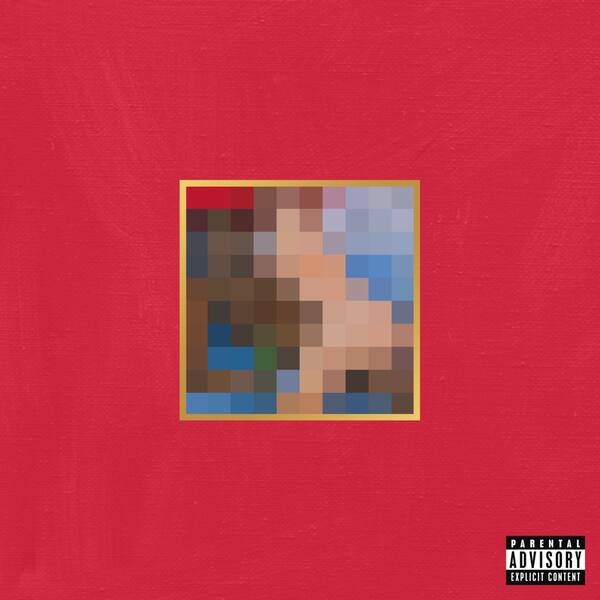

Mais au fil des années, un glissement s’est opéré. Avec la montée des réseaux sociaux, du streaming et de l’image numérique, la pochette a cessé d’être un simple support d’identité pour devenir un objet conceptuel. L’ère du “cover art” minimaliste, parfois sans aucun mot, a vu le jour. Aujourd’hui, il n’est plus rare qu’un album sorte sans typographie du tout : ni nom d’artiste, ni titre. L’image seule suffit, comme si elle parlait à la place du texte. L’artiste se cache, ou plutôt, il se met en retrait au profit de l’idée, de l’atmosphère, du message implicite.

Ce silence typographique n’est pas anodin. Quand un artiste choisit de ne pas afficher son nom, ce geste traduit souvent une forme de pouvoir symbolique. C’est comme une déclaration muette : « Vous savez déjà qui je suis. » L’absence de nom devient une preuve de reconnaissance. Plus besoin de se présenter quand le public connaît déjà ton univers, ta voix, ton esthétique. Le nom n’est plus nécessaire, il est intégré dans l’imaginaire collectif. L’image suffit à l’évoquer. C’est un luxe que peu peuvent se permettre : celui des artistes dont la signature est devenue invisible, parce qu’elle est déjà partout.

Cette tendance se confirme dans le design contemporain des pochettes. Les créations actuelles privilégient des lignes nettes, des palettes monochromatiques et l’utilisation de l’espace négatif pour créer un impact. Les images ou symboles forts remplacent le texte, transformant la pochette en véritable œuvre visuelle. Cette évolution, parfois qualifiée de “bold minimalism”, reflète le passage d’une identité affichée à une identité ressentie. Des exemples emblématiques montrent cette mutation.

Aux États-Unis, Frank Ocean sur Blonde (2016) et Kendrick Lamar sur Mr. Morale & The Big Steppers (2022) proposent des pochettes dépouillées, où le texte est absent ou très discret. Kanye West, avec Yeezus (2013), a même choisi une pochette vide, le nom et le titre se limitant à une simple bande adhésive sur le CD. En France, des artistes comme Laylow (Trinity), Zamdane (Solsad, 2024) ou Damso ( Lithopédion )explorent également l’absence de typographie pour centrer l’attention sur l’image.

Cette évolution n’est pas seulement esthétique. Une étude menée sur plusieurs décennies et genres musicaux montre une diminution générale de la complexité visuelle et une préférence pour le minimalisme sur les pochettes, un changement largement accéléré par les plateformes de streaming qui affichent déjà le nom de l’artiste et le titre dans l’interface. Ainsi, la typographie des albums n’a pas disparu, elle a muté. D’un outil d’affirmation de soi et d’ego, elle est devenue un vecteur conceptuel et émotionnel. Elle quitte le devant de la scène pour laisser parler l’image, l’ambiance et l’univers de l’artiste. L’ère de l’ego visuel cède la place à celle du concept, où le nom de l’artiste, parfois, n’a plus besoin d’être écrit pour être reconnu. L’album se regarde autant qu’il s’écoute, et c’est cette maturité artistique qui définit le nouvel âge du cover art.